PER LA PITTURA PISTOIESE

DEL TRECENTO – 1

IL MAESTRO DEL 1310

di PIER PAOLO DONATI

da Paragone – Arte, Anno XXV – Numero 295 – Settembre 1974

LA STORIOGRAFIA della pittura toscana, fino a non molti anni fa, registrava due sole città dotate di cultura figurativa autonoma e con caratteristiche proprie: Firenze e Siena. Ai forti poli attrattivi di queste due scuole la critica per lungo tempo è andata riferendo una gran parte dell’attività artistica, per quanto risultasse anomala o periferica.

Senza tener conto dei numerosi errori di orientamento fra quei due poli in cui in questo secolo, a cominciare da Adolfo Venturi, molti sono incorsi, e che ora le nuove indagini storiche van correggendo, questa tendenza alla semplificazione non poteva non compromettere la piena comprensione di un periodo fra i più complessi e diramati della vicenda artistica italiana. Si scambiava infatti per mera ripetizione di schemi quello che al contrario era elaborazione autonoma e originale dei dati di cultura figurativa largamente correnti; ne seguiva una perdita di prospettiva storica che isolava in primo piano in vesti di primadonna ora l’una ora l’altra delle due città.

Il gran vento municipalistico, levatosi fino dalla prima metà dell’Ottocento con le benemerite Associazioni di Storia Patria, non valse a mutare rotta; e anzi degenerò presto in lizza campanilistica: contrapponendo volta a volta Guido da Siena a Coppo di Marcovaldo, Cimabue a Duccio, le due città toscane tentarono a lungo di assicurarsi il palio della primogenitura artistica, il ruolo di protagonista. In questo gran chiasso le città minori di Toscana non avevano voce da far udire; né certo stimolava a intervenire la precedente gaffe dei cercatori bolognesi che sulla scia della guerra anti-vasariana si erano abbandonati alle più basse falsificazioni, dimostrando inequivocabilmente a quali storture potessero giungere su quella strada le indagini storico-artistiche. I cercatori locali, non potendo competere sul piano delle precedenze, si volsero a scoprire attestati di prime adesioni, certificati di precoci riflessi in loco; non importa se in difetto di una salda filologia capitava di ricoverare sotto la diretta influenza di Giotto o di Duccio opere già inoltrate nel Quattrocento.

Parallelamente, l’incapacità di riconoscere i valori autentici delle molte opere che venivano tratte da chiese dimenticate o da sotto lo scialbo, produceva immancabilmente quel curioso fenomeno di postdatazione che ha lasciato pressoché deserta di artisti e di opere tutta la prima metà del Trecento, appena fuori dai pochi centri canonici. Ne siano prova, allargando il discorso all’Italia intera, alcuni esempi. Si è dovuta attendere la grande Mostra del 1950 seguita alla riscoperta critica di Roberto Longhi del Trecento padano, dall’Emilia alla Lombardia, per restituire a Bologna, integra per qualità, singolare per scelta espressiva, quella cultura figurativa che pure le spetta, e per recidere del tutto il filo che la voleva legata a Siena per la via dell’Umbria 1. Così, soltanto il recente volume del Volpe permette di scorrere per intero l’affascinante panorama della pittura riminese 2; mentre è solo grazie alla odierna, vasta ricerca del Bologna che si è potuto riconoscere in Napoli un centro vitale e diramato di cultura artistica di primo Trecento 3. E l’Umbria a sua volta ha dovuto attendere le precisazioni del Longhi per uscir di tutela e infine affrancarsi da un opprimente quanto male inteso senesismo, un’apertura che è sul punto di far recuperare anche a questa regione il ruolo che le compete nell’elaborazione di un particolare linguaggio pittorico fin dal tempo della diretta presenza di Giotto in Assisi, se non da prima 4.

E ancora; solo da poco alcune indicazioni rendono meno vuoti di opere locali i territori fra Todi e Orvieto nei primi anni di quel secolo 5, mentre, tornando in Toscana, maggior spicco va assumendo in Pisa il ‘Maestro di San Torpè’, la cui attività è tanto precoce quanto importante per la comprensione dello svolgimento successivo della pittura pisana, compiutamente illustrata dal Carli qualche anno fa 6. Né va dimenticata la pittura aretina del primo Trecento da poco riesumata, sostanzialmente autonoma nella sua rielaborazione delle culture figurative fiorentina e senese 7. Un’altra prova, anche se indiretta, di quanto fosse errato ritenere quelle vicende chiuse in compartimenti stagni, non comunicanti. Al contrario, il progresso degli studi ha indicato con chiarezza i punti di contatto, nel secondo quarto del secolo, fra le scuole senese e fiorentina nelle persone di alcuni pittori dei due versanti; e quelli certo appariranno ancor più numerosi quando sarà per intero dipanata la matassa dei primi seguaci di Giotto, molti dei quali non possono considerarsi né di stretta osservanza giottesca, né vincolati al concetto di scuola con accezione territoriale.

Il vuoto di opere e di maestri che puntualmente si registra in Toscana nei primi anni del Trecento appena fuori dalle due città figurativamente maggiori, coincide senza eccezioni apparenti con quei centri che già avevano conosciuto un Duecento quanto mai vitale per attività pittorica. Partitamente, è quello che avviene in Lucca, attivissima per tutto il Duecento e rimasta con il solo Deodato Orlandi a tener dietro con fatica visibile e scarsi risultati al dettato fiorentino nei primissimi anni del secolo nuovo. Par quasi che il rinnovamento giottesco blocchi per troppi suggerimenti la mano degli artisti, di colpo scopertisi provinciali. Non si vuol dire che questo provi come tutto quel dipingere, in specie la produzione della ‘ditta’ Berlinghieri, nascesse e vegetasse sterile; certo è che il vuoto subitaneo dimostra quanto si fosse proceduto sulla china di un abbrivio meccanico, assente ogni tensione di umanità figurativa. C’è anzi da augurarsi che anche per Lucca si vadano riscoprendo i testi su cui ebbero certamente ad esercitarsi il bravo Giuliano di Simone e il notevole Puccinelli, a compenso o a integrazione delle suggestioni del Traini, prima di conoscere le novità dei forestieri Spinello e Antonio Veneziano.

Di Pisa si è già detto; e d’altra parte qui le lacune già si fanno meno numerose per la presenza di una base giuntesca, per non dire dei massimi della scultura, e delle opere di Cimabue e Giotto destinate alla locale chiesa francescana, e per l’attività del ‘Maestro di San Torpè’ che bene lega i fatti cimabueschi in loco, le suggestioni duccesche e gli sviluppi fiorentini, in parallelo per qualche verso con gli esiti protogiotteschi di Memmo di Filippuccio, con l’operosità relativamente precoce di Francesco Traini.

In Arezzo, fino a ieri, si passava d’un balzo dal forte dugentista Margarito al noto Spinello. Ora, recuperati i protogiotteschi Gregorio e Donato, il sottile e dolce ‘Maestro delle Sante Flora e Lucilla’, l’intenso ‘Maestro del Vescovado’, l’agrodolce ‘Maestro della Natività del Battista’, e altri pittori dal corpus per ora troppo breve, si è in grado di coprire pienamente quasi un secolo di pittura locale e di delineare con coerenza quel singolare sviluppo che sbocca nel puro neogiottismo spinelliano, altrimenti inspiegabile.

Il panorama della pittura del Trecento è dunque alquanto cambiato; negli ultimi venti anni nuovi elementi si impongono all’attenzione di chi tenti un profilo degli sviluppi figurativi della Toscana nel XIV secolo. Le stelle fisse di Firenze e di Siena van perdendo una parte del loro malinteso splendore per cedere luce ai centri vicini, che non la ricevono già per la solita distorsione campanilistica ma in virtù di una partecipazione e di una presenza artistica storicamente documentata. E infatti, una cosa è riconoscere e valutare le derivazioni formali, spesso scontate, altra non accorgersi che lo sparso e non compreso materiale figurativo di cui ogni centro di rilievo in Toscana dispone in minore o maggior misura spesso si organizza in uno sviluppo coerente, in parallelo a quello delle due città egemoni. Decidere poi quanto queste linee di sviluppo si sfalsassero nel tempo, o stabilire se per un tratto procedessero, come ora sembrerebbe, all’unisono, si concede che restava questione più complessa e da dirimere caso per caso; certo si è che oggi appare sempre più evidente come per alcuni aspetti figurativi e per un ristretto numero di pittori sia indispensabile rassegnarsi ad un rovesciamento dell’ordine codificato delle precedenze. Anzi, ora alcuni ricercatori, più di altri memori della lezione del Longhi, ritengono che sia stata proprio questa mancanza di una giusta prospettiva storica a non permettere finora lo scioglimento di alcuni nodi cruciali della vicenda figurativa dei primi, fondamentali decenni del Trecento proprio nei due centri maggiori e più attivi della Toscana. Su quella via procedono infatti alcune precisazioni del Volpe la cui importanza c’induce a riportarne un tratto per disteso: ‘in realtà non esistono in origine scuole locali rappresentative della tendenza organicamente costituita del gusto o delle scelte estetiche di un milieu cittadino’; a cui segue l’avvertenza che, se il concetto di scuola locale può tornare utilissimo quando il processo di una cultura o di una tradizione è già avviato, ‘non è che per nuocere come una astorica astrazione quando pretende esaurire affatto la spiegazione del primo costituirsi ed affermarsi della personalità dei maggiori fondatori di quello che sarà, per il loro seguito, un patrimonio artistico nazionale, sul solco finalmente tracciato di una tradizione’.

Come solitamente avviene la lineare lucidità di questo giudizio storico e tanta chiarezza di enunciato, giungono dopo anni di ricerche filologiche, del Volpe stesso e di altri, che hanno recuperato un notevole materiale inedito, riempito, come si è visto, vuoti quasi secolari di civiltà figurativa delle zone per solito trascurate. Un’apertura che invita a riconsiderare un tratto fondamentale di storia al riparo dei condizionamenti che il ‘senno di poi’ ha imposto sin qui ai ricercatori.

Recuperati i centri che mostrano di possedere una tradizione figurativa, ricerca in parte già fatta, sarà dunque necessario individuare il pittore che sta all’origine di tale matrice per osservare in quale rapporto si sia venuto a trovare con i caposcuola operanti negli altri centri, maggiori o minori. Noi riteniamo che il paragone muoverà non poco le quiete acque dei primi decenni del Trecento dove fino a ieri si riteneva di poter navigare senza scandaglio: si ponga mente al nuovo rilievo che vanno assumendo Lippo di Benivieni e il ‘Maestro di Figline’ che giustamente il Volpe ritiene ‘protagonista parallelo, con Giotto, dell’arte dei primi decenni del secolo’ 9 e ci si renderà conto che la riscoperta di artisti di tanto momento impone una revisione dei dati che si è ormai abituati a maneggiare a senso unico. È ormai convinzione comune a quegli studiosi sopra ricordati che i primi venti anni del Trecento siano stati in realtà ricchi più di quel che si creda correntemente di pittori in grado di opporre alla soluzione giottesca altre non meno valide, e in un tempo in cui il ‘giottismo’ non aveva ancora avuto la meglio, né si era ancora dato corso all’erezione di quella palizzata di tavole, polittici e affreschi che, nella loro monumentale invadenza, condizionano il nostro giudizio al punto da compromettere la comprensione delle tracce di fatti più antichi al di là da quella, e capitali per la nascita e lo sviluppo del linguaggio gotico in Toscana. Nella Firenze dei primi due decenni del Trecento, per cominciare dal centro che vide il giottismo vittorioso prima e più che altrove, erano attivi artisti, o botteghe come indica il Volpe, in grado di misurarsi con Giotto stesso: Lippo di Benivieni, il ‘Maestro di Figline’, Buonamico Buffalmacco 10. A questo ultimo, come avverte il Bellosi ricomponendone l’alta vicenda figurativa, la vittoria giottesca impose una sorta di esilio: in Firenze non c’era più posto per pittori dal giottismo non ortodosso; per gli altri, quelli ricordati e coloro che si vanno individuando, si sarà forse trattato di una sorte di morte civile conseguente alla mancanza di ordinazioni; da cui la chiusura della bottega e l’abbandono della città in cerca di altri committenti.

Dei centri maggiori di Toscana, resta ad oggi privo di una ricerca sistematica il territorio pistoiese. Qui, per tralasciare Coppo di Marcovaldo ed entrar subito nel pieno della tensione cimabuesca, si conta la notevole personalità di Manfredino d’Alberto, operoso per documenti negli ultimi decenni del Duecento, per il quale si rimanda ad un saggio recentemente pubblicato da chi scrive 11. Il fatto locale più prossimo e noto nel secolo nuovo è il dossale di Giovanni di Bartolomeo Cristiani datato 1370. Dagli affreschi di Genova di Manfredino, consegnatici dai salvatori ottocenteschi con la data 1292, alla tavola di San Giovanni Fuorcivitas corrono quasi ottanta anni completamente vuoti. Benché fino ad ora non sia stato fatto alcun tentativo organico per colmare quel vuoto quasi secolare, tuttavia emerge dagli scritti di coloro che di quella pittura si sono occupati, ma lasciando sgombro quel gran tratto fondamentale di cui si è detto, la dicitura ’scuola pistoiese’, usata di preferenza trattando della produzione del Trecento assai avanzato. Risultando ad evidenza del tutto disancorata da qualsiasi matrice linguistica, a quella definizione non restava tuttavia che poggiarsi su un vasto quanto improbabile eclettismo. E infatti, come solitamente avviene, per quei commentatori la Pistoia del Trecento diviene un vasto alveo dove accorrono in piena i torrenti uniti delle influenze senesi, fiorentine, bolognesi, pisane e lucchesi. Non essendo quindi definito per tanto eccesso di indicazioni, il riferimento ‘scuola pistoiese’ andrà considerato come non dato. Scorrendo anzi la letteratura sull’argomento è anche qui possibile seguire le tracce di un più generale processo storiografico; quello che da un errato giudizio iniziale conduce al consolidamento del malinteso concetto di ‘scuola’ sopra lamentato.

In epoca moderna, occorre rifarsi al Venturi e a quel suo intervento del 1907, tanto caratterizzato da costituire il modello a cui puntualmente si manterranno con poche varianti i successivi commentatori. Dice dunque il Venturi: ‘Pistoia… può darsi ricevette le correnti d’arte provenienti da Siena, Pisa, Lucca e Firenze e quella che vi risalì da Bologna con Lippo Dalmasio’, e quindi ‘A Pistoia i pittori senesi dovettero dominare’ 12. Su questo binario, non tenendo in alcun conto la velata riserva del Venturi, che infatti risulta irrilevante nel contesto, ancora nel 1946 scorre il commento ad un’opera di locazione pistoiese apparso in un cataloghino di opere d’arte restaurate 13. Il Carli, più limitatamente, insiste nel 1961 sulla saldatura in Pistoia delle correnti artistiche provenienti da Pisa e da Bologna già illustrate ampiamente dal Salmi nel 1931 14 il quale poneva l’accento su quelle bolognesi per buona parte degli affreschi superstiti nelle chiese di San Francesco e di San Domenico della seconda metà del secolo. In ultimo, Giuliana Bonacchi Gazzarrini nel 1969, in un corso di cultura tenuto a Pistoia per cura encomiabile dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, non trova di meglio che attenersi, sunteggiando, all’ormai consolidato eclettismo di cui si è voluta gratificare la pittura pistoiese del Trecento 15.

Su questa base, assai giusta appare quindi la conclusione a cui pervenne pochi anni fa il Marchini raccogliendo un’analoga constatazione del Procacci del 1964: resta la pistoiese ‘una scuola che non ha ricevuto ancora una trattazione a sé che la configuri e le dia diritto di esistenza nella storiografia’ 16. Per cominciare, non sarà quindi inutile tentare di risalire alla fonte di tutte quelle disparate influenze che alla cultura figurativa pistoiese si vogliono addebitare.

I documenti d’archivio, che quando troppo scarsi o disancorati dalle opere relative non è detto debbano sempre risultare utili, quando non traggono in inganno come in questo caso, dànno presente in San Giovanni Fuorcivitas una Madonna di Maestro Guido di Cino senese fino dal 1332 17. Se si osserva la data di pubblicazione di quel documento, il 1902, si giungerà forse a rendersi conto del perché l’elenco di città del Venturi, nel 1907, si apra proprio con Siena. D’altra parte a saldare quel cerchio veniva puntualmente la tavola del 1340 di Pietro Lorenzetti per secoli nella chiesa di San Francesco e oggi agli Uffizi, nonché il ricordo vasariano di un polittico del Memmi su disegno di Simone Martini inviato da Siena per la stessa chiesa. Per le influenze lucchesi, basterà indicare la brutta copia degli scarsi e meccanici modi berlinghiereschi, quelli per intenderci della pala ingiustamente famosa del San Francesco di Pescia, visibili nella tavola dedicata al santo omonimo ora nel Museo civico pistoiese e già nella locale chiesa francescana. Per il condizionamento proveniente d’oltre Appennino, i soggiorni in Pistoia dei pittori bolognesi Dalmasio e del figlio Lippo sono noti fino dalla notizia data dal Venturi nel 1907 dei documenti trovati dal Bacci poco prima 18.

Queste documentate presenze, se hanno contribuito a confermare la ricostruzione del Longhi di un notevole artista di formazione bolognese-fiorentina, appunto il supposto Dalmasio ricordato dai documenti pistoiesi 19, hanno anche aperto la strada a proposte attributive fra le più incaute per opere di locazione pistoiese e dato il via all’indiscriminato ricovero sotto etichette di dipendenza emiliana di affreschi che toccano o superano il Quattrocento, e che con la scuola bolognese non hanno nulla da spartire 20. Bisognerà allora precisare subito che quando il supposto Dalmasio opera nel San Francesco pistoiese la cultura figurativa di quella città è già formata in tutti gli elementi che la caratterizzano, gli stessi che maturando più per forza del proprio lievito che non per causa di sollecitazioni esterne egualmente la distinguono per tutto il Trecento e oltre.

Per le influenze fiorentine, più del precoce e intenso cimabuismo di Manfredino, che è acquisizione critica recente, sarà tornato utile il polittico di Taddeo Gaddi per San Giovanni Fuorcivitas e il noto documento relativo, con le numerose citazioni di pittori fiorentini, databile alla metà del secolo, per avere una conferma della ascendenza fiorentina, come le altre stabilita a priori 21. Ma il quinto decennio assume in Pistoia caratteri di ben altra complessità: il problema del possibile Dalmasio si intreccia con l’ascendente di Maso di Banco e ora con l’attività del probabile Bonaccorso di Cino 22; ma anche questa è storia critica relativamente recente e in parte da dirimere, comunque da stornare dal metaforico conto da presentare al Venturi e ai suoi ripetitori.

Queste senza dubbio le ragioni prime delle tanto numerose ascendenze artistiche di cui è stata gratificata Pistoia. Si vedrà invece che i due pilastri di tutto il rinnovamento pittorico italiano, Cimabue e Giotto, validi non solo per la Toscana ma per l’Italia intera, muovono in Pistoia un consenso che avrà sviluppi autonomi e in direzione affatto imprevista.

La storia politica di Pistoia, dalla fine del Duecento alla metà del Trecento, è strettamente legata a quella di Firenze dalla quale in misura variabile dipende sempre in una altalena di autonomie e dipendenze che si conclude con l’inevitabile e definitiva affermazione fiorentina. È utile soltanto ricordare per il periodo qui trattato che nel 1294 la scissione fra Bianchi e Neri sulla questione dei ghibellini banditi provoca l’interessato intervento fiorentino che ottiene il diritto di eleggere il podestà di Pistoia e un anno dopo, con Lucca, la balìa di riformare la città e il contado. Nel 1306, dopo cinque anni di guerra e quasi uno di assedio, Pistoia si arrende all’esercito unito di Firenze e di Lucca che rade al suolo le mura, abbatte le torri, distrugge ogni resto di potenza guerriera. Alle successive riscosse e ai brevi periodi di autonomia seguono lotte interne, ingerenze anche angioine e quindi, alla fine del terzo decennio, la grave crisi economica che vede fallire le banche degli Ammannati, dei Parenti, dei Panciatichi, dei Cancellieri e dei Dandori. Se non bastasse, ora si infittiscono le carestie, ricorrono le pestilenze che culminano nel flagello del 1348.

Questi contatti continui con Firenze negli ultimi anni del Duecento e nei primi decenni del secolo nuovo, anche se politicamente non tutti auspicati e graditi, pongono i pittori della città di Pistoia nella condizione di poter seguire strettamente gli sviluppi artistici fiorentini, probabilmente anche quelli connessi con la decorazione pittorica delle chiese assisiati, come sembra lasciare intendere la produzione locale che nonostante le distruzioni sussiste anche oggi nella quantità sufficiente per tentare una ricostruzione di quel linguaggio figurativo.

Ritrovata qualche opera locale del pistoiese Manfredino, è ora più facile seguire in Pistoia il trapasso dal rinnovamento di Cimabue alla successiva riforma giottesca negli affreschi con ‘Storie della Passione’ nella chiesa di San Giovanni Fuorcivitas.

Nell’ ‘Orazione nell’orto’ /tavola 1/, gli apostoli mutuano da Manfredino qualcosa di più delle soluzioni tipologiche; alcuni di quegli stilemi più antichi anzi vi trapassano intatti, tanto da imparentare la prima delle due figure a sinistra con quelle di San Bartolomeo in Pantano, l’altra con il giovane della ‘Cena a Betania’ di Genova. E la stessa imponente figura del Cristo che incombe da sinistra sopra gli apostoli addormentati, conserva dei modi dugenteschi il taglio aspro e il forte contrasto di chiaroscuro. Su tutte le storie il colore si alterna sull’accordo fondamentale di rosso spento e verde chiaro, mentre le rade sottolineature del bianco non alterano l’aspetto complessivo di tale bicromia: anch’essa un elemento in favore di un’alta datazione. Ma questi dipinti, citati a volte e tuttavia mai studiati, riservano subito qualche sorpresa.

Da quale eccentrico ramo giottesco è lecito far discendere questi magri e angolosi guerrieri della ‘Cattura’ /tavole 2, 3, 4/, senza apparente confronto in tutta l’arte del primo Trecento dell’Italia centrale? E dove la fonte di tanto insistita caratterizzazione che modella quei volti sui profili svettanti di rapaci notturni con occhi di nibbio?; o dell’introspezione psicologica che pone sul viso di Pilato un’amarissima piega mentre gli abbassa le palpebre nell’atto della sofferta rinuncia? E ancora, quell’assuefazione ai fatti della vita e del potere che si dipinge sullo scettico e distaccato viso dell’ufficiale comandato di ronda con i suoi uomini, dove trova precedenti? Qui l’azione si blocca alla scarsa luce delle lanterne fumose; sospeso nel cerchio immobile di lance e di armati anche Pietro trattiene con rassegnazione il coltello vendicatore, mentre alle sue spalle il guerriero sembra sorridere d’intesa. Per tutto resta fitto l’ammiccare degli sguardi che escono pungenti da complicate fogge di berrette e gorgiere degli armati catafratti.

Questa stesura ricca di sincopi, l’una all’altra legate da una trama figurativa pianamente scorrevole sul filo continuo delle armonie contrapposte per linee ellittiche, ricorrenti sulle fogge, negli elmi, nelle visiere, nella struttura stessa dei corpi, traduce perfettamente in equivalente figurativo il forte temperamento di questo artista che forse è da riconoscere, più maturo, nel polittico del Museo Civico pistoiese, già nella chiesa degli Umiliati e quindi sull’altare maggiore della locale chiesa francescana /tavola 10/.

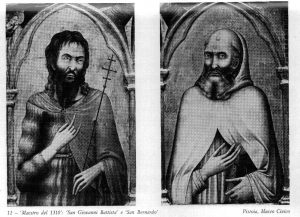

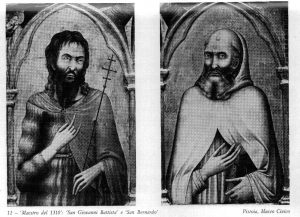

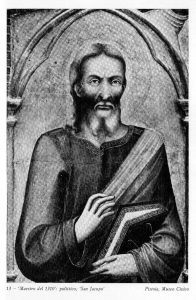

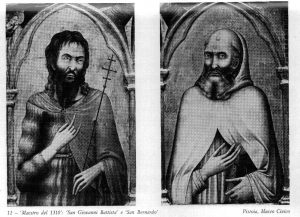

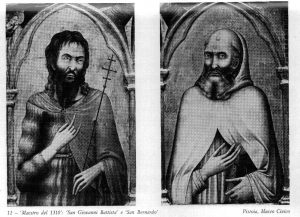

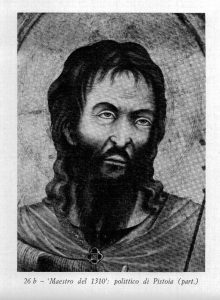

Qui le linee continue ritagliano sul fondo magre figure dalle brevi spalle attondate, calate in una sostanza petrosa che il colore densissimo variato su toni gravi e profondi esalta nei vari aspetti, ora di plastica statuaria come nel ‘San Bernardo’, ora di rifrazione luminosa come nel ‘Battista’ /tavola 11 a b/.

I volti vi sono gravi, gli sguardi fissi e intensi; ma subito si ritrovano negli angeli dalle ali piegate più del verosimile a totale campitura di ogni spicchio a loro riservato gli occhi ammiccanti già incontrati nei guerrieri della ‘Cattura’ /tavola 18 a, b/,

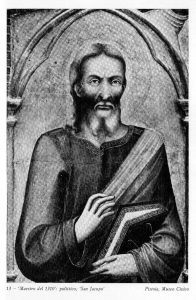

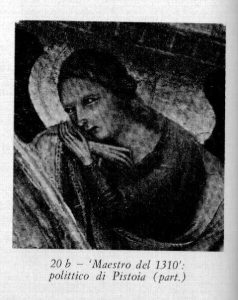

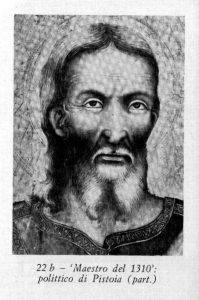

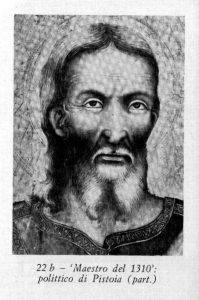

l’intensa caratterizzazione che sfina gli stretti ovati delle facce, rileva i nasi appuntiti: tratti distintivi che egualmente tornano nella Maestà datata 1310 del Museo di Angers, l’opera di qualità più alta di questo Maestro /tavole 5-8, 18 c, d; 20 a, b/.

Nella tavola di locazione francese il dettato diviene più fluido, con inflessioni gotiche marcate, come dimostra il manto franante per gradi a sinistra, un pensiero prospettico che intende suggerire come la vergine sia collocata obliquamente sul trono, di contro alla simmetria rigorosa che dispone i due committenti e gli angeli colonnari sopra di loro in posizione speculare. Qui si dovrà sottolineare l’allentarsi della volontà espressiva, o meglio espressionistica; i volti si distendono, le linee scorrono a segnare i profili quasi senza soluzione di continuità; mentre l’aspetto generale assume forme, si potrebbe dire, più gradevoli, o meglio più consuete e prossime, secondo il metro del gusto corrente, ai testi pittorici più noti del primo Trecento.

Una stessa scelta di mezzi figurativi, per certi aspetti singolare, lega queste opere, dalle ‘Storie della Passione’ alla pala di Angers, ché alla base di questi dipinti sta un medesimo linguaggio formale come prova qualche esempio di lettura. Nella ‘Maestà’ di Angers datata 1310 come nel dossale del Museo pistoiese le braccia degli angeli, flesse a condurre le palme delle mani sugli omeri opposti, parlano uno stesso dialetto; quello che del pari intreccia qualche ciocca di capelli sul cercine per poi riunirla alle altre che scendono ondulate verso le spalle; usa le stesse soluzioni grafiche segnando gli occhi con lunghe ciglia ricurve; rileva la sclerotica con angoli scuri d’ombra. E ancora, si vedano nelle teste ricciute dei bambini i buccoli con il segno inequivocabile della loro cavità: un piccolo punto scuro; stilema inconfondibile che mai c’era avvenuto di incontrarne l’eguale e un sottile pensiero sulla fondamentale importanza figurativa dell’ombra e della luce, da segnalare per la sua precocità /tavola 21 a, c/;

una presa di coscienza dei valori luminosi che inoltre si apprezza sul ginocchio rilevato della figura maggiore della tavola di Angers e sul magro torace della ‘Maddalena’ nella pala di Pistoia /tavola 12/, spinto in fuori al limite di un risultato diremmo oggi radiografico.

E si veda come le sigle grafiche di estrazione arcaica che delineano gli occhi e le bocche si trasformino lentamente giungendo dalle soluzione dugentesche degli apostoli dell’ ‘Orazione nell’orto’ al sottile goticismo della pala di Angers senza perdere i loro caratteri peculiari e riconoscibili /tavola 18 c, d/.

Infine vale la pena di notar nelle figure frontali un altro segno caratteristico egualmente ricorrente: quelle scure ugnature che marcando fortemente il naso fanno assumere a queste immagini un aspetto vagamente animalesco.

Sottolineato il singolare carattere del ‘Maestro del 1310’ che impone di inserire questo artista, forse già operoso negli ultimi anni del Duecento, nel gruppo sempre più nutrito dei settatori giotteschi del primo e del secondo decennio del Trecento, è necessaria un’apertura che faciliti il riconoscimento di una corrente eccentrica in parallelo e all’interno del gruppo longhiano dei ‘giotteschi di fronda’, primo e chiarificatore passo per la retta comprensione storica di questo rilevante aspetto della pittura non solo fiorentina di primo Trecento. È questa una tendenza eterodossa che perviene a risultati come si è visto insospettabili per novità e atteggiamento mentale, con esiti qualitativi più aspri, di meno corrente ortodossia, ma evidentemente non ancora noti e accetti solo per difetto di analisi storica. È questo un vecchio problema, se lo stesso Vasari poteva precisare nella vita del suo Lippo che costui fu ‘il primo che cominciasse a scherzare, per dir così, con le figure’; definizione fra le più calzanti per un ‘oppositore’ giottesco, quale il supposto Lippo di Benivieni al quale perfettamente converrebbe; e da sottolineare sùbito per il suo carattere insolito, che può tornare utile per un tentativo di ricostruzione storica.

Sul tema di questa insolita ‘invenzione’ che come precisa il Vasari mostra degli artisti ‘i ghiribizzi e i capricci de’ fantastichi cervelli che trovano la varietà delle cose’, vengono buone le frasi scritte dal Longhi in occasione della grande Mostra sul Trecento bolognese. Questo aspro linguaggio eccentrico di scarsa ortodossia andrà dunque analizzato e ricomposto ‘fino a prefigurarsi un particolare organismo estetico dove il deforme riaffiori in immaginoso, l’affrettato in un ”presto” ben inteso’.

Di quanto momento sia questo problema ne è prova, per un esempio, la proposta del Venturi, ripresa dal Brandi, di assegnare alla giovinezza di Pietro Lorenzetti i dipinti riuniti sotto il nome convenzionale dello ‘Pseudo Maestro Gilio’, l’eccentrico più caratteristico in terra senese. E se così fosse, non disporremmo forse del codice più adatto per comprendere pienamente la singolare personalità del più grande tragico in figura di tutto il Trecento? In realtà, una tradizione di forte espressionismo patetico già innerva e sostanzia il nostro Romanico che, presente in Giunta, trascorre intatto nel Cimabue della ‘Crocifissione’ di Assisi per passare più tardi, appunto, nelle ‘Storie della Passione’ di Pietro Lorenzetti.

Cosa si debba intendere con la definizione vasariana ‘scherzare con le figure’, non appare subito chiaro; tuttavia è improbabile che il grande storico intendesse solo suggerire l’adozione di una scelta formale, quanto si voglia singolare per scioltezza di stesura, o corsiva per abbreviazioni, e tuttavia priva di un preciso contenuto figurativo; ma, appunto, intendesse ricordare in tal modo la virata improvvisa di alcuni verso un nuovo modo di dipingere, forse derivato da inedite sollecitazioni culturali. Non esporremo, prima di aver reperito prove in numero sufficiente, le ragioni che ci fanno ritenere molto probabile la collusione fra alcune tendenze pittoriche che si vanno ora individuando e i movimenti di pensiero politico-religiosi legati ai sussulti sociali delle classi inferiori in Firenze nei primi due decenni del Trecento; tuttavia è un fatto che se in Giotto assume preponderante importanza una misura e un equilibrio ‘classico’, un corretto pausare costruito sul filo di un chiaro modellato pittorico che tacitamente si propone nuovamente, dopo secoli, come pubblico speculum vitae, all’opposto nei pittori che in questo saggio si vanno citando la prima preoccupazione appare quella di coagulare in un profondo impasto cromatico, denso e prezioso, temi di passione, di dolore, che potevano divenire pubblici solo per l’eventuale assommarsi di emozioni individuali. Dopo l’espansione potente del dramma Cimabue, è questo un ritorno a moduli espressivi che dovevano necessariamente alimentarsi alle fonti di una cultura che si può presumere popolare, allo stesso modo in cui la razionalità giottesca trovava conforto negli ideali politici ed economici di una nascente borghesia. È necessario dunque tenere nel giusto conto come la simpatia di alcuni pittori, all’atto della scelta dei mezzi espressivi, vada verso ideali figurativi per lo più opposti a quelli di Giotto maturo; siccome non si potrà ragionevolmente ritenere che a quei primi facesse difetto l’abilità per seguire il secondo sulla nuova strada, e ne fanno fede capolavori come la pala di Figline o la ‘Pietà’ di Pistoia, rimane la spiegazione di una scelta consapevole che la ricerca storica e filologica dovrà analizzare compiutamente per un profilo aggiornato della pittura del primo Trecento.

In Pistoia, la figura del ‘Maestro del 1310’ non è caso isolato: a un pittore contemporaneo si deve una croce dipinta nel Museo civico, alla quale il Marchini giustamente ne collega un’altra nella chiesa di San Bartolomeo a Prato dove meglio si apprezza la corrente di simpatia che accomuna Lippo di Benivieni a questo anonimo artista. Un’altra prova di un’ampia circolazione di cultura giottesca in Pistoia nei primi anni del secolo è costituita da un affresco nella chiesa di San Michele di Serravalle pistoiese con San Biagio che libera un fanciullo da una lisca di pesce /tavola 31/, assai prossimo alle soluzioni formali di un Memmo di Filippuccio, che appunto il frescante di San Giovanni Fuorcivitas, supposto ‘Maestro del 1310’, mostra di aver conosciuto.

Agli affreschi della ‘Passione’ del San Giovanni Fuorcivitas conviene ad evidenza una datazione mantenuta fra gli ultimi anni del Duecento e i primissimi del successivo per varie osservazioni tutte concordanti. È vero che nello sguancio di una monofora si legge una scritta malamente ridipinta, se non addirittura moderna, dove si apprende che i lavori delle finestre si devono a Lazzarino Castelli che li eseguì nel 1307; ma questa indicazione dovrà riferirsi strettamente alle finestre di cui solo parla l’iscrizione, quindi evidentemente a quei complessi racemi che corrono su tutti gli sguanci delle finestre della chiesa e anche, identici, su una parete interna del palazzo già sede vescovile a fianco del Duomo e ora in restauro.

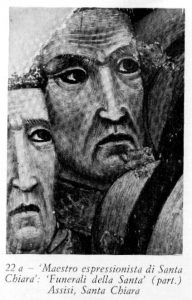

Certamente nel terzo lustro del secolo andrà posto il dossale con la ‘Madonna e quattro santi’ attualmente nel Museo Civico /tavole 9-13/ dove il dato giottesco è corretto e in certo modo distorto ad altri fini; gli stessi che dovevano perseguire il Maestro del polittico a doppia faccia di Santa Reparata nel duomo di Firenze, il ‘parente di Giotto’ secondo la ricostruzione del Previtali 23, o in zona non strettamente fiorentina, il ‘Maestro del Crocifisso di Montefalco’ o il ‘Giottesco espressionista di Santa Chiara’.

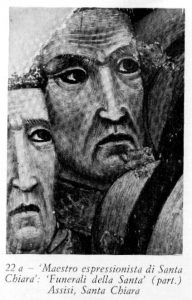

Con quest’ultimo maestro che il Longhi pensava di radice fiorentina si entra nel vivo dei rapporti fra la pittura umbra e quella pistoiese: non si potrà negare infatti la validità del parallelo che vien subito fatto di instituire fra il ‘’Maestro del 1310’ e quello ‘Espressionista di Santa Chiara’ /tavole 21, 22 a, b/.

Essi hanno molto in comune, dalla cultura da cui muovono, ai risultati cui pervengono, in entrambi i casi lontani dall’ortodossia giottesca. Nel ‘Maestro Espressionista di Santa Chiara’, ‘agrodolce e forte artista che scopre sentimenti e non soltanto figure’, secondo la definizione longhiana 24, si giunge anzi quasi al burlesco (si ricordino i capricci e i ghiribizzi della notazione vasariana) con le storie ‘urlate e clamanti’ della Santa Chiara a cui sembra convenire una datazione mantenuta fra il primo e il secondo decennio. Ed è con quest’ultime infatti che le opere contemporanee del ‘Maestro del 1310’ appaiono per qualche aspetto imparentate.

A scorrere alcuni confronti che facilmente si istituiscono fra le figure dei due gruppi: la Madonna della ‘Fuga in Egitto’ con il pannello centrale della tavola di Pistoia /tavola 21 d, e/, il bambino di Angers con quelli del ‘Funerale della Santa Chiara’ /tavola 21 b, c/, alcuni astanti degli affreschi assisiati con i santi della pala pistoiese /tavole 22 a, b/, e così via, i due pittori appaiono nella grande famiglia giottesca come due fratelli, seppure non germani, di un ramo collaterale.

Del notevole ‘Maestro espressionista di Santa Chiara’, operoso in una zona dell’Umbria che già aveva ospitato le locali esperienze figurative del ‘Maestro del San Francesco’ e di quello ‘della Santa Chiara’, del ‘Maestro del Farneto’ e di quello di ‘Cesi’, che per le sue reinterpretazioni sentimentali dispone del vasto repertorio giottesco assisiate, dopo i recenti contributi dello Scarpellini 25 è ancora possibile ampliare il cerchio delle opere gravitanti intorno alla sua forte personalità. È il caso di alcuni brani di affreschi in San Damiano in Assisi e del tabernacolo all’esterno della stessa chiesa dove non è da escludere il suo personale intervento, come sembrerebbero indicare il ‘Cristo e santi’ del sottarco, meglio conservati /tavole 22 c, d; 23/, o la stessa ‘Santa Chiara’, in un momento successivo agli affreschi di Simone nella Cappella di San Martino, cioè allo scadere del secondo decennio.

Come dimostra anche quest’ultimo affresco, nel terzo decennio sembrerebbe doversi registrare un diffuso cedimento della tensione eccentrica e la tendenza ad accogliere da parte dei pittori di questa corrente cadenze e soluzioni figurative più ortodosse per suggestioni e imposizioni varie. Questo accade anche in Toscana, e Pistoia non fa eccezione come vedremo. Si veda infatti, ad esempio, il caso del ‘Maestro di Figline’. Il suo forte temperamento è condizionato all’inizio dall’acquisizione di una cultura giottesca anomala, da autodidatta di genio, come indicano anche i troni della ‘Maestà’ di Assisi e della tavola di Figline, macchine complicate quanto improbabili da muover su ruote suppedanee lungo il palcoscenico della sacra rappresentazione come in un moderno spettacolo teatrale; in seguito, le scelte formali della sua opera più antica, l’affresco di Assisi, vengono raddolcite e maturate nella pienezza del suo stile più tardo, fiorente e slargato, seppure personalissimo e sempre ricco di caratteristiche originali. Evidentemente la fine del terzo decennio segna l’esaurimento di questa tendenza che si dimostra tanto il prodotto della crisi sopravvenuta nell’attività di alcuni pittori al sorgere della rivoluzione giottesca e al contemporaneo espandersi delle influenze gotiche quanto il risultato di un’apertura ai nuovi stilemi e ai relativi, inediti contenuti formali; un aggiornamento culturale a cui si voleva partecipare senza rinunciare del tutto alle propensioni sentimentali sin lì coltivate e che il nuovo razionalismo pittorico condannava. È questo un conflitto che si stempera e si placa quando negli anni trenta la cultura figurativa si attesta saldamente nelle posizioni consolidate della Cappella dell’Arena, quella Peruzzi, delle Vele e così via, togliendo spazio a dissidenze, vietando l’eterodossia con il controllo di tutte le committenze, e che infine produce una nuova generazione di artisti per i quali la cultura giottesca è un dato di partenza scontato, non un’occasione di aggiornamento a volte sofferto. Gli ‘oppositori’ giotteschi che si incontrano attivi nei primi due decenni del secolo in Umbria come in Toscana, accomunati da una appassionata partecipazione sentimentale ai temi trattati e da caratteristiche formali riconoscibilissime vengono travolti nel momento in cui si registra in Firenze quella situazione di monopolio di cui beneficeranno solo gli artisti di stretta osservanza giottesca, causa prima della diaspora e del silenzio dei dissidenti di cui si è detto più sopra. In conclusione, rimanendo nell’ambito della corrente eccentrica, allo scadere del terzo decennio non hanno più peso maestri quali il supposto Lippo di Benivieni, il collaterale ‘Maestro della croce dei da Filicaia’, con qualche probabilità da identificare con Lippo stesso come vuole il Volpe, o non sono più possibili esperienze quali mostra di preferire lo ‘Pseudo Maestro Gilio’ o lo stesso ‘Maestro del 1310’, qui illustrato, nel secondo decennio.

Il ‘Maestro del 1310’ andrà dunque inserito in questo giro culturale di giotteschi di fronda che trovano nel vivaio del cantiere assisiate, per diretto contatto con i Maestri o con quei testi, i maggiori del rinnovamento, o per l’eco che quei fatti suscitavano nel centro Italia, uno stimolo all’aggiornamento e alle personali variazioni sul tema. Si spiega così più facilmente la singolarità di questo artista che al pari dell’ ‘Espressionista di Santa Chiara’ scopre sentimenti e non soltanto figure. Ed ecco che la prima indicazione del Longhi, riportata dal Laclotte nel catalogo della Mostra dei primitivi italiani all’Orangerie 26, che la tavola del 1310 dovesse cioè spettare ad uno dei primi e più grandi artisti umbri, trova una ragionevole spiegazione; mentre non viene confermata la successiva precisazione del Meiss che la vorrebbe tipicamente fiorentina; si ricordi che di ‘tipicamente’ fiorentino nel 1310 esiste ben poco. Per il Meiss inoltre, che ribadisce l’accostamento degli iconografi sistemisti Shorr e Garrison: Pala di Angers-tavola di Pistoia, la qualità non entusiasma (ma si è già detto che questa particolare qualità non appare ancora di comprensione corrente), e giunge a sostenere che un abisso separa gli esiti pittorici umbri da questa tavola pistoiese 27. Si è visto che non è così.

Ricostituita una prospettiva storica, nella quale il ‘Maestro del 1310’ agevolmente ritrova la sua collocazione, si veda come séguita la sua vicenda fra il 1315 e il ’25.

Nel polittico murale in San Domenico di Pistoia con sei santi a figura intera, insolito per estensione, possono le figure ancor più allungarsi e le volute dei panni ora sovrabbondanti quasi inseguire un modello di raffinato goticismo ideale; il dettato resta ancora fermo nella sostanza agli stilemi fissati dalla pala di Angers o dal polittico del Museo civico del quale è puntuale ricordo nella Santa domenicana, la cui tunica duplica gli effetti di luce e di compatta solidità di quella del ‘San Bernardo’ /tavole 25, 11 b/, o nel ‘San Giovanni evangelista’, gemello del ‘Battista’ dipinto su tavola /tavola 26 a, b/; per non dire della maschera incastonata nel fregio sopra la testa della ‘Madonna’ /tavola 27/, quasi una firma tanto stringente è il rinvio alla ‘Maddalena’ o alla figura maggiore del polittico pistoiese: un confronto, s’intende, da condurre sulla traccia degli insoliti binari fissati da questa singolare fantasia figurativa. Come la maschera perfettamente inscritta in un quadrato, gli occhi socchiusi in una smorfia dolorosa, i larghi zigomi e il mento appuntito messi in risalto dalla luce dal basso, ha valore di sofferta e inquietante apparizione, egualmente la ‘Maddalena’, il cui bianco volto di cera sembra riacquistare per un attimo una parvenza di vita, nel sollevare di un poco la testa da un riposo che già si immaginava eterno fissa con la stessa intensità spettrale i vitrei occhi sul riguardante.

E si potrà ancora seguire un riflesso del ‘Maestro del 1310’ nella tavola di Masiano 28, tentando di recuperarne il testo figurativo oltre i guasti di uno stato di conservazione non buono ma che ancora permette di confrontare il manto frastagliato dal viluppo di pieghe con le cadenze simili all’affresco di San Domenico, o di paragonare i volti che in entrambe le opere si avvalgono di uno stesso taglio di tre quarti, di spesse palpebre, di caratteristiche luci nei menti puntuti e sfuggenti / tavole 28, 29/.

L’ ‘Annunciazione’ di un anonimo frescante pistoiese nell’arco maggiore della chiesa di San Domenico, sempre a Pistoia /tavola 30/, per quel che è possibile giudicare, dopo i vari restauri, le ridipinture e i successivi ripristini, permette di immaginare quale fu con qualche probabilità la fase estrema del ‘Maestro del 1310’; v’è anzi in questa ‘Madonna’ un’agra dolcezza di cui si ricorderà sovente un creato del ‘Maestro del 1310’; segno che si è giunti a una svolta, a un cambio di generazione. In Pistoia l’attività del ’Maestro del 1310’ ha infatti buon séguito in opere che si scalano dal terzo al sesto decennio. In queste la ‘tensione espressiva’, quale si è andata delineando nella lettura delle tavole di Angers e del Museo della città di Pistoia, continua ad allentarsi e ad uscir di rotta per quel fenomeno figurativo di assestamento di cui si è detto e per dirette suggestioni pittoriche contemporanee dei maggiori pittori di Toscana. Gli artisti pistoiesi videro in effetti giungere tavole da fuori e pittori ‘stranieri’ all’opera dentro la cerchia delle loro mura; ma evidentemente una locale ben salda tradizione figurativa si frapponeva ad una pronta adesione che solo coinvolge il Cristiani intorno al ’70; e con beneficio di verifica sui testi pittorici della sua formazione culturale in loco.

Per tutta la prima metà del secolo, in Pistoia è valido il solo esempio del ‘Maestro del 1310’ che, come ebbe a suggerire il Longhi al Laclotte, è della stoffa dei pochi che fanno scuola; di lui infatti è ancora forte eco in un gruppo di dipinti che coprono la parte restante della prima metà del Trecento pistoiese e che saranno oggetto di esame in un prossimo intervento.

Fin qui, il testo della parte centrale della comunicazione da me tenuta all’Istituto tedesco di Storia dell’arte di Firenze, il 1o Febbraio 1972, sul tema: ‘La pittura pistoiese del primo Trecento e una corrente di espressionisti giotteschi nell’Italia centrale’, con poche aggiunte e varianti non sostanziali. Nel ’73 (in ‘Paragone’, nn. 281-283), veniva pubblicato a cura della Gregori il Corso sulla pittura umbra tenuto dal Longhi all’Università di Firenze nell’anno accademico 1953-54.

La pubblicazione del famoso corso, di cui conservavano un vago ricordo anche quei pochi che lo seguirono, pone termine alle incertezze e alle illazioni dispiegando il vario tessuto figurativo umbro nell’organica completezza quale già appariva al Longhi ad una data così lontana, quando gli studi erano fermi alla distorta equazione Umbria-provincia senese e al deviante misticismo di fine Quattrocento del Perugino e del giovane Raffaello. Per uscire da un tale vicolo cieco, era necessario guardare con occhi nuovi il materiale figurativo noto e quello che si stava togliendo dall’oblio e riconoscervi infine quello che era passato inosservato a generazioni di studiosi; il giusto significato figurativo e quindi storico di tale autonoma cultura pittorica.

In quelle dispense, benché ‘succinte e compendiose’ come si avverte nella premessa, già si trovano le consistenti tracce dei molti argomenti che il Longhi stesso o gli allievi per sua sollecitazione svolsero negli anni seguenti completando il panorama della pittura nell’Italia centrale a cavallo dei due secoli fondamentali, il Duecento e il Trecento, già disposto in un nuovo forse definitivo assetto generale da quel Giudizio sul Duecento che seguì la grande Mostra giottesca 29. Così vi si incontrano l’ ‘Aiuto umbro di Giotto’, poi consolidatosi nella personalità di forte caratterizzazione del ‘Maestro del Crocifisso di Montefalco’ 30 il ‘Protogiottesco umbro’, divenuto nel 1961 1’ormai noto ‘Maestro del Farneto’ 31; il ‘Maestro di Santa Chiara’; il ‘Maestro di Sant’Alò’, il ‘Maestro di Cesi’, pubblicato con significativi ampliamenti al suo catalogo e la corretta individuazione culturale sempre nel 1961 32; il ‘Maestro espressionista di Santa Chiara’, che ebbe poi trattazione particolare in un saggio del 1963 33; il ‘Maestro della Maestà delle Volte’; i ‘Maestri di Santa Chiara di Montefalco’; il ‘Maestro del Crocifisso d’Argento’; lo straordinario ‘Maestro di Fossa’. Come si vede, una ricerca di vasto orizzonte che purtroppo il Longhi non ebbe tempo o modo di approfondire e di render nota per intero in vita. Ne resta comunque delineato il particolare taglio metodologico, variante, nei riguardi della pittura umbra, di quello generale a noi ben noto, che ci auguriamo soprintenda e abbia informato le nostre ricerche.

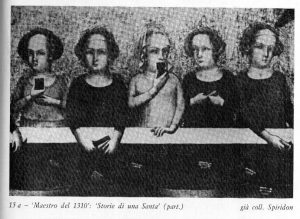

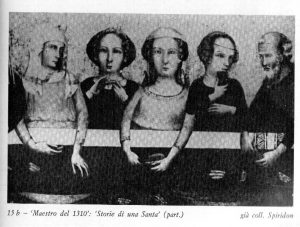

In particolare, negli ‘atti’ di quel Corso, si incontrano testimonianze del miglior Longhi ‘conoscitore’. Una prova altissima, secondo noi, di tale esercizio conoscitivo, benché ridotto alla forma embrionale di ‘attribuzione’, ma proprio perché questa resta la matrice di ogni ulteriore sviluppo della ricerca, è dato dall’accostamento al polittico già nel San Francesco pistoiese /tavola 10/ della tavola con ‘Storie di una Santa’ /tavole 14-17/, già in Collezione Spiridon; un dipinto a cui per mesi ho tentato inutilmente di dare una soddisfacente definizione culturale, fino a che l’amico Bellosi non mi comunicò di esser giunto a quella stessa attribuzione che ora vediamo era nota al Longhi fino dal 1953-54. Non è poi senza significato che per questi due dipinti il Longhi pensasse a una definizione didascalica quale ‘Anonimo fiorentino-umbro’ come oggi si legge e che il saggio qui pubblicato viene a confermare in gran parte corretta: negli anni cinquanta non credo si potesse fare di più.

Nelle dispense longhiane, la figura del ‘Maestro del 1310’, inteso come umbro, comprende e riunisce in sé due gruppi distinti di opere. Del primo, prettamente umbro, è già avvenuto il distacco ad opera del Boskovits 34, al secondo si restituisce qui la cittadinanza toscana sulla base della tavola di Angers del 1310 a cui resta ancorato il nome del Maestro e di quella del Museo di Pistoia che permette il riconoscimento di tale variante culturale pistoiese il cui esito figurativo ha caratteristiche particolari, come si è detto nel testo. È opinione corrente fra i frequentatori del grande storico negli ultimi anni della sua vita, e anche chi scrive ne è testimone, che il Longhi stesse maturando convinzioni diverse rispetto alla consistenza della figura del ‘Maestro del 1310’ come risulta dai corsi del 1953-54; o almeno molti ritengono debba spiegarsi in questi termini il mancato proseguimento della pubblicazione dei saggi sugli umbri iniziatosi nel 1966 con la famosa ‘Apertura’ 35. Comunque siano andate le cose, i risultati particolari possono cambiare in ragione di una verità relativa in progresso, come correttamente va intesa la ricerca storica, in specie nella nostra disciplina; è il metodo che conta, e che anche in questo caso è rimasto lo stesso, quello che ci ha trasmesso il grande insegnamento longhiano.

E per convincersi di quale peso abbia il metodo di indagine, si ponga solo attenzione al ‘caso’ dell’accostamento Pala di Angers— Tavola di Pistoia già adombrato dal Garrison nel ’49, quindi pubblicato a tutte lettere dalla Shorr per suggerimento dell’Ofner nel 1954, ribadito dal Meiss nella sua recensione alla Mostra a l’Orangerie sempre nel ’54 36; tutte indicazioni che non hanno avuto seguito, finché sono servite ad inventari iconografici dal ristretto orizzonte, parlanti e feconde di implicazioni storiche quando se ne è compreso il valore figurativo, lo si è posto in rapporto con i fatti contemporanei, se ne è estratto il significato di novità, di tendenza, finanche di ‘scuola’. I risultati raggiunti dal Longhi nel caso della pittura bolognese e in quella umbra, per citare due esempi, dimostrano quanto di contro possa avanzare la ricerca quando si tenti di guardare oltre gli indirizzi accademici e i codificati formulari, nella convinzione che gli studi sono ‘in continuo svolgimento’ e i quadri delle epoche artistiche ‘sempre suscettibili di revisione’ 37.

NOTE

1 R. Longhi, La mostra del Trecento Bolognese, in ‘Paragone’ n. 5, maggio 1950, pp. 5-44.

2 C. Volpe, La pittura riminese del Trecento, Milano, 1965.

3 F. Bologna, I pittori alla corte angioina di Napoli, Roma, 1969.

4 R. Longhi, Apertura sui trecentisti umbri, in ‘Paragone’, n.191, gennaio 1966, pp. 5-11 e Postilla all’apertura sugli umbri, in ‘Paragone’, n. 195, maggio 1966, pp. 3-8.

5 P. P. Donati, Inediti orvietani del Trecento, in ‘Paragone’, n. 229, marzo 1969, pp. 3-7, con bibliografia precedente; si veda anche: F. Carli, Affreschi trecenteschi umbri in territorio senese, in ‘Atti del Sesto convegno di studi umbri’, Gubbio, 1968, pp. 101-113; nonché i recenti contributi di M. Boskovits, Pittura umbra e marchigiana fra Medioevo e Rinascimento, Firenze, 1973, pp. 20-22, note 112-120

6 S. Vavalà, Some Partial Reconstructions, in ‘The Burlington Magazine, LXXI, 1937, pp. 177, 234; E. Carli, Pittura pisana del Trecento, Milano, 1959 e 1961; P. P. Donati, Aggiunte al Maestro di San Torpè, in ‘Commentari’, XIX, 1968, pp. 245-252, con bibliografia precedente. Si vedano anche i recenti contributi di G. Previtali, Arte in Valdichiana, in ‘Paragone’, n. 249, novembre 1970, pp. 101-106; M. Meiss, Notable Disturbances in the Classification of Tuscan Trecento Painting, in ‘The Burlington Magazine’, aprile 1971, pp. 178-187; L. Bertolini Campetti, S. Meloni Trkulja, in Mostra delRestauro, Pisa, 1972, pp. 66-68; L. Bellosi, Buffalmacco e il Trionfo della Morte, Torino, 1974, p. 92, nota 82.

7 P. Donati, Per la pittura aretina del Trecento, in ‘Paragone’, n. 215, gennaio 1968, pp. 22-39; n. 221, luglio 1968, pp. 10-21; n. 247, settembre 1970, pp. 3-11. Per i contributi successivi, si veda la nota di L. Bellosi, op. cit. p. 55, nota 7. La nostra opinione sulle attribuzioni avanzate recentemente, verrà espressa nell’occasione della presentazione di nuovo materiale che ci auguriamo aiuti a risolvere qualcuno dei problemi a cui non si è data ancora concorde soluzione.

8 C. Volpe, Frammenti di Lippo di Benivieni, in ‘Paragone’, n. 267, maggio 1972, pp. 3-13.

9 C. Volpe, Ristudiando il Maestro di Figline, in ‘Paragone’, n. 277, marzo 1973, p. 10.

10 L. Bellosi, op. cit. L’identificazione di Buffalmacco con il ‘Maestro del Trionfo della Morte’, operata dal Bellosi con rara acribia sulla scorta dei più vari dati analitici e documentari, ma anche con alta intuizione di conoscitore, ci trova in tutto consenzienti.

11 P. P. Donati, Il punto su Manfredino d’Alberto, in ‘Bollettino d’Arte’, nn. 3-4, luglio, dicembre 1972, pp. 144-153.

12 A. Venturi, Storia dell’Arte italiana, 1907, vol. V, p. 836.

13 Firenze, Mostra di opere d’arte restaurate, 1946, scheda n. 32.

14 Carli, op. cit., 1961, vol. II, p. 24; M. Salmi, Per la storia della pittura a Pistoia, in ‘Rivista d’Arte’, n. 4, 1931.

15 Bonacchi Gazzarrini, La pittura pistoiese dal XII al XIV secolo, in ‘Corso di storia civile, politica ed economica, arte e cultura di Pistoia’, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Pistoia, aprile 1969, pp. 39-55.

16 U. Procacci, La scuola del Trecento, in ‘Tuttitalia’, vol. II della Toscana, Firenze 1964, pp. 431-32; G. Marchini, Due secoli di pittura murale a Prato, Firenze, 1969.

17 L. Dzekauer, Opere d’arte senese nella chiesa di San Giovanni Fuorcivitas in Pistoia (1323-49), in ‘Bullettino Storico Pistoiese’, anno IV, 1902, p. 2.

18 P. Bacci, Dalmasio e Lippo a Pistoia, in ‘Le Arti’, anno IV, 1941, n. 2.

19 R. Longhi, op. cit., 1950, pp. 11-12; vedi anche L. Bellosi, op. cit., p. 104, note 61, 62.

20 Vedi soprattutto M. Salmi, op. cit.

21 A. Chiappelli, Di una tavola di Taddeo e altro, in ‘Bullettino Storico Pistoiese’, anno II, 1900, I, pp. 1-6.

22 M. Meiss, op. cit., con bibliografia precedente.

23 G. Previtali, Giotto e la sua bottega, Milano, 1967.

24 R. Longhi, In traccia di alcuni anonimi trecentisti, in ‘Paragone’, n. 167, novembre 1963, pp. 12-13. Per la ‘situazione’ degli studi su questo maestro, vedi L. Bellosi, op. cit., p. 101, nota 38.

25 P. Scarpellini, Di alcuni pittori giotteschi nella città e nel territorio di Assisi, in ‘Giotto e giotteschi in Assisi’, Roma, 1969, pp. 211-270.

26 M. Laclotte, De Giotto à Bellini, Catalogo della Mostra, Parigi, 1956.

27 E. B. Garrison, Italian Romanesque Painting, 1949, p. 78; D. Shorr, The Crist Child in Devotional Images in Italy during the XIV Century, New York, 1954, pp. 38, 154; M. Meiss, Primitifs italiens à l’Orangerie, in ‘La Revue des arts’, 1956, p. 139.

28 Vedi: Dipinti restaurati della diocesi di Pistoia, Pistoia, 1968, pp. 8-9, scheda n. 2 di A. Paolucci.

29 R. Longhi, Giudizio sul Duecento, 1939; Corollario, 1947; Note (1938-1947), in ‘Proporzioni’, 11, 1948, pp. 5-54.

30 G. Previtali, op. cit., 1967; M. Boskovits, Un pittore ‘espressionista’ del Trecento umbro, in ‘Atti del Sesto Convegno di studi umbri’, Gubbio, 1968, pp. 115-130; L. Bellosi, op. cit., p. 101, nota 38.

31 R. Longhi, Il Maestro del Farneto, in ‘Paragone’, n. 141, 1961, pp. 3-7; G. Previtali, Una tavola del Maestro del Farneto a San Damiano, ibidem, pp. 7-11.

32 Longhi, Un dossale italiano a St. Jean-Cap-Ferrat, in ‘Paragone’, n. 141, settembre 1961, pp. 11-19; M. Meiss, Reflections of Assisi: A tabernacle and the Cesi Master, in ‘Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi’, vol. II, Roma, 1962, pp. 75-111.

33 R. Longhi, op. cit., 1963, pp. 12-13; M. Boskovits, op. cit., 1968; P. Scarpellini, op. cit.

34 M. Boskovits, Ipotesi su un pittore umbro del primo Trecento, in ‘Arte Antica e Moderna’, n. 30, 1965, pp. 113-123.

35 R. Longhi, op. cit., gennaio 1966, a nota 4.

36 Vedi nota 27.

37 Dal Corso sugli umbri del 1953-54.